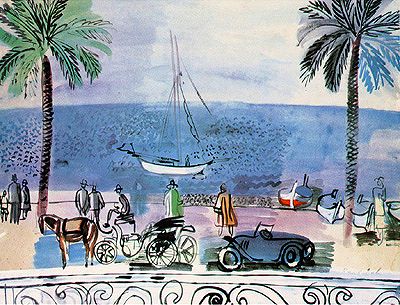

Raoul Dufy(1877−1953)ミュンヘンを中心にドイツ表現主義が開花し、その中から現代抽象絵画につながる流れが出現していた頃、フランスではアヴァンギャルド呼ばれる新しい流れが台頭しました。フォーヴィズムとそれに続くキュビズムの運動です。フォーヴィズムの画家としては、アンリ・マチス、アンドレ・ドラン、モーリス・ヴラマンクなどがあげられます。彼らはセザンヌと後期印象派を出発点としましたが、20世紀初頭に広く紹介されたゴッホとゴーガンの作品に接して決定的な影響を受けます。この両者は伝統的絵画からはるかに離れた独特の世界を作り上げており、その色使いはそれまでに見られなかったものでした。マチスらフォーヴィストたちは、彼らの絵に触発されて現実にはない色彩の世界を追及し、こうすることで絵画史上新しい地平を開こうとしたのです。 マチスらは1905年のサロン・ドトーヌ展に共同して出展しました。それを見た美術批評家のヴォークセルが伝統的な作品に比較して、彼らの作品をfauve野獣のようだと揶揄したことから,フォーヴィズムという言葉が生まれました。しかしフォーヴィズムは統一した運動としては長続きせず、1908年以降にはキュビズムに主流をゆずります。 色彩豊かな水彩画で知られるラウル・デュフィもフォーヴィズムの一員として分類されることの多い作家です。しかしデュフィは1910年以前は殆んど目立たない存在で、本格的な作品を発表するのは1920年代以降のことです。マチスから多大な影響を受け、フォーヴズムに共通する色彩感を感じさせることから、そのように扱われてきたものと思われます。 このことをある程度認めた上でも、デュフィは一つの流れに納まりきれない独特の世界を作り上げました。それをデュフィズムという批評家もいます。デュフィの作品には肩のこらない軽妙さと、日常世界との深いつながりがみられます。彼は水彩画のほかに、陶器や服のデザイン、本の挿絵、さらには巨大な壁画まで作りましたが、それらに共通してみられるのは、生命の讃歌、joie de vivre(生きる喜び)への深い共感です。 デュフィはフランス・ノルマンディーの都市ル・アーヴルに生まれました。家が貧しかったため14歳で学業を放棄し、コーヒー輸入業者の見習い店員などをしながら、ル・アーヴルの美術学校で夜間レッスンを受けたりして絵を始めています。1900年、一年間の兵役の後奨学金を得て、パリの国立美術院に入学しました。同窓生にはジョルジュ・ブラックがいました。 1905年のサロン・ドトーヌ展でマチスの絵に接したデュフィはフォーヴィズムのとりこになります。しかしなかなか自分流の作風を確立できないまま試行錯誤を繰り返します。その彼がやっと確固とした作風を確立するのは1920年代以降のことです。 デュフィが自分のものとして確立した画法は、豊かな色彩をベースに、明確な線によって輪郭を強調する方法です。それまで画家は、鉛筆などによるデッサンの上に絵の具を重ね、時には下図の線が見えないように仕上げていました。ラインは基本的に下絵として描かれてきたわけです。デュフィは、それとは逆の方法を採用しました。最初に絵の具で色をおき、その上からラインによる輪郭を加えるという方法です。この結果、絵は軽妙な印象を与えるようになり、繊細な感覚を演出できるようになりました。 デュフィはその軽妙なタッチで水彩画を描く一方、陶器やアパレルなどに装飾的なデザインをほどこしました。1925年頃にはデザイナーとしての名声を確立しています。しかしその装飾性ゆえ、芸術家としての評価は必ずしも高いものではなかったようです。ただデュフィ本人は、芸術にメジャーもマイナーもないという自覚のもとに、それら装飾芸術にも存在意義を主張しました。フランスにはフラゴナールやブーシェにさかのぼる装飾芸術の伝統があり、デュフィはそれを継承したかったのかも知れません。 1938年には、パリ万博のために巨大なフレスコ画を完成させました。「電気の祭典」というものです。 1937年に多発性関節炎の発作に見舞われて以降、デュフィの晩年は病気との闘いに明け暮れました。一時はそのため創作ができなくなるほどでしたが、1947年アメリカにわたりコルチゾン療法を受けたりして、創作を続けました。死後は、ニース近くの墓地にあった敬愛するマチスの墓の近くに葬られました。  上の絵は1924年の作品「パドック」です。デュフィはモチーフとして競馬やヨット、リヴィエラの海岸など祝祭性を感じさせる空間を好んで取り上げました。この絵は競馬場のパドックの様子を描いたもので、デュフィが好んだモチーフの一つです。ヴィリディアン・グリーンでうす塗りしたうえに、赤、茶、青で人物や馬を描き、それらの輪郭を線で区切ることで、絵にシャープな印象をもたらしています。以後の彼の絵の殆んどを特徴付ける要素がそろった絵です。  1,926年の作品「ニースのプロムナード」 青く塗った海と白地のまま塗り残した前景の対比、その間に2本の椰子の木をのびのびと描いています。中景の人物やヨットもさりげなく描かれ、全体に軽快でリズミカル、かつ装飾性に富んでいます。シルクスクリーンとして有名な作品「青い椰子の木」にも似たような構図がみられます。デュフィの絵が人気を博したのは、このような装飾性にあったものと思われます。  1931年の作品「シャンティー競馬場」 デュフィ水彩画の傑作といわれる作品です。デュフィはこのほか、グッドウッドなどイギリスの競馬場も含め、多くの競馬場を描きました。  1940年の作品「テラス」 デュフィは関節炎が悪化すると、健康のために南仏に移り住みました。南仏の明るく暖かい空気が痛みを忘れさせてくれたのでしょう。この絵は、そんな日々の中で描いたものと思われます。  1950年の作品「アネモネ」 デュフィが水彩で描いた花の絵の多くは、このように背景を白く残したまま,対象をそのまま絵の具で描き、あとからラインを加え輪郭をはっきりさせるというものです。 |

| 東京を描く>水彩画>水彩画の巨匠たち |